01

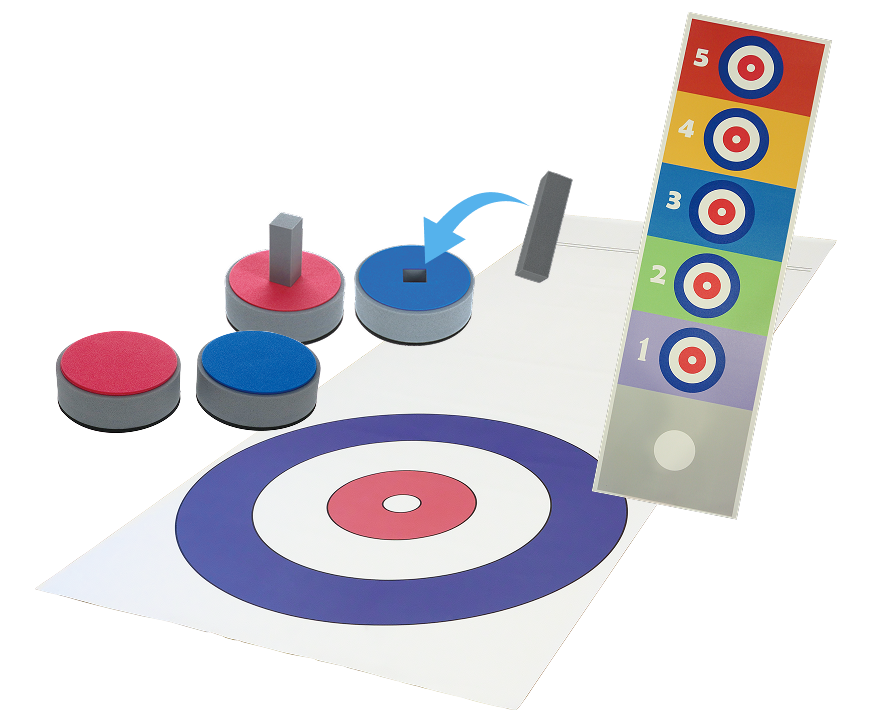

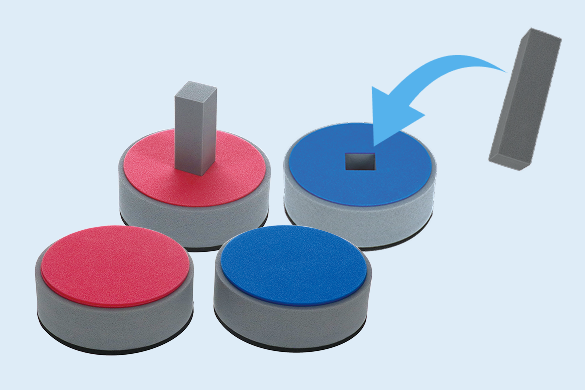

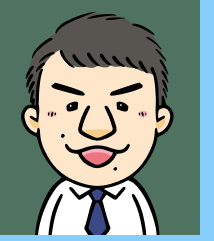

教材づくり

-

さとう君 先生は普段から教材をお作りになっているそうですが。

-

早川先生 はい、教材は自作することが多いです。

-

清水先生 頼んで作ってもらうと、ニュアンスというか細かな点が変わってしまうので…。

-

さとう君 「教材は作る」がベースなんですね。

-

清水先生 カタログを見て、これ作れそうかなと思ったら、子どもたちに合わせて調整します。

-

さとう君 カスタマイズですか。

-

早川先生 高いからなかなか買えないし(笑)。買ったものだと、教材に子どもたちが合わせてしまうということもあるので、なるべく作りたいんです。それに教材づくりは楽しいですよ!